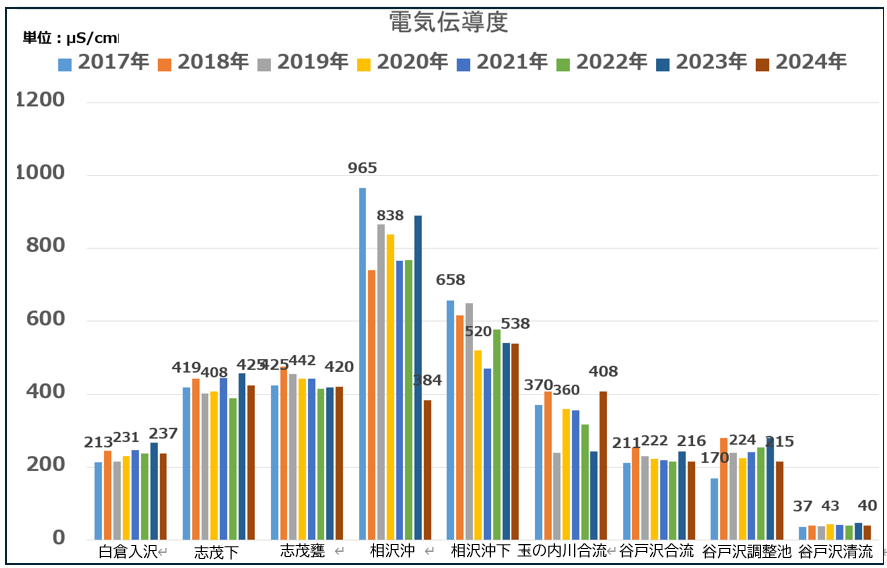

今回の参加者は9名、例年に比べて少ないことが寂しかった。当日の採水は7ヶ所、午前中にすべて終了し、午後から電気伝導度・COD・塩化物イオンの測定を「ちくりん舎」行いました。

当日参加いただいた佐々木研一先生から以下の感想を頂きました。

帰宅して河川水のことで気になったことを調べてみました。

電気伝導度と塩化物イオンの関係について話題にしましたが、河川水中のメジャーな陰イオンとしては塩化物イオンのほかに硫酸イオンと炭酸水素イオンがあるようです。炭酸水素イオンは大気の二酸化炭素が溶ければ常に存在しますが、ほかに炭酸カルシウム(石灰石、セメントなど)由来するものがあり、後者は当然、地質や廃棄物に依存しますね。

硫酸イオンは塩化物イオンと同程度の濃度(㎎/ℓ)存在すれば電気伝導度に対しては同程度に寄与し、河川のデータでは同程度観測される例がありました。日の出の測定エリアでどうなのかはわかりませんので、一度測定して今後の測定項目に入れるかどうか検討してもよいかと思います。硫酸イオンは硝酸イオンと同様に生物に必須の栄養塩でありいろいろな形で身近に存在しているので気にしてもよいと思いますが、両者とも人体に直接大きな影響を及ぼすものではないので参考までにデータをとるだけになるかもしれません。(硝酸イオンは2次的にいろいろありますが)

更新後のグラフを見て昨日は気づかなかったことで新たに気付いたことは、平井川への合流前の谷戸川と玉の内川の濃度の傾向の大きな違いです。人口密度的には玉の内川流域の方が高いと思われますが、それとは逆の、極端な違いです。何が原因なんでしょうね。調整池下は常に低いので原因は調整池ではないでしょう。谷戸川の中流のどの辺から濃くなっているのか知りたいです。

フッ素の全体的な増加傾向が気になります。ばらつきの範囲を越えているようにみえます。

まだ傾向の域を出ませんがPFAS?